無常

――仏教は死を強く意識する宗教だというお話ですけど、仏教でも宗派によって死の捉え方が違うんじゃないかなって何となく思うんですけど。

仏教の根本的な概念は「無常」というものです。すべてのものは儚(はかな)い、存在し続けるものはない、いつかは消滅する。これは生き物であれば死ぬということであり、人間もまたしかりです。生きているということは死を運命付けられてるということであり、そのことを早く自覚することが大事なんだと。その滅びゆくものとしての人間をどのようにして超えていくか。これが悟りを求めるということになります。

――死ぬという運命を超えると。

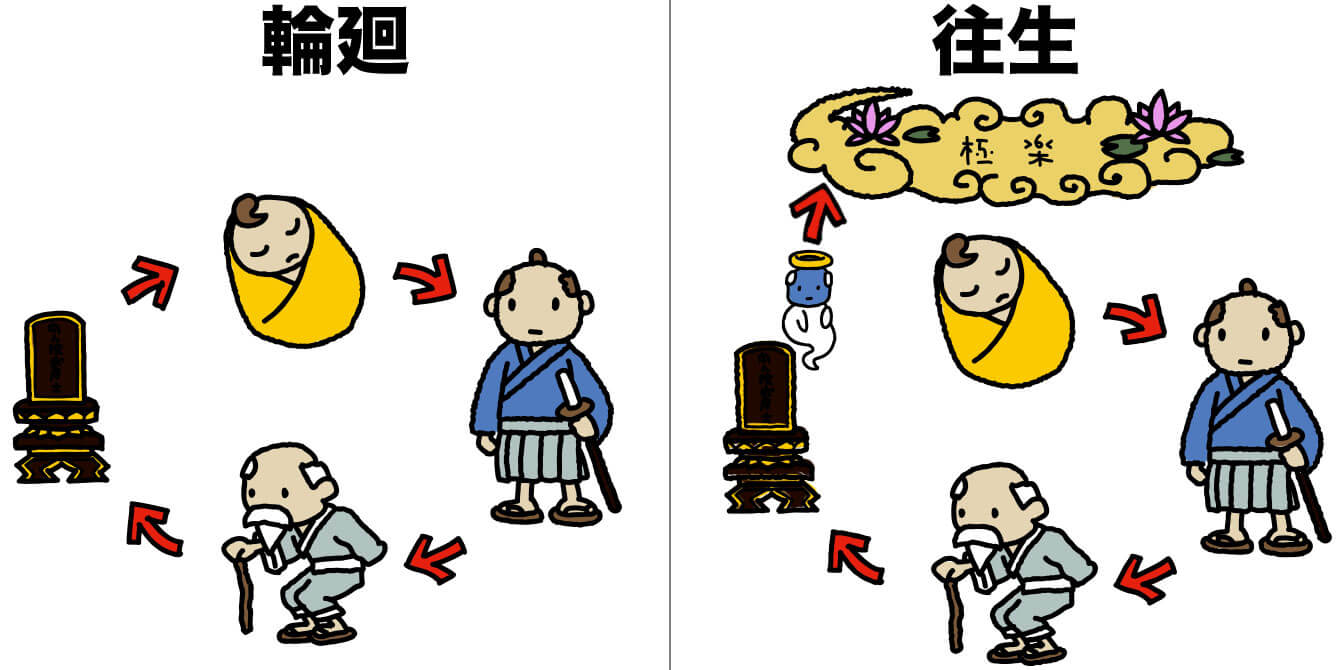

その一つの形式は、極楽浄土に往生するという形で輪廻(りんね)を超えていくということです。輪廻とは生と死の循環。無常というのは別の見方をすると輪廻であって、生まれては死に、生まれては死にを繰り返すということです。しかし、その繰り返しの中にある限り、究極の安心、安らぎ、心の落ち着きは見いだせない。だから、それを超えた次元へと心を高める。悟りとか涅槃(ねはん)というのはそういうことです。

したがって武士も、死の恐怖に見舞われてもそれに動じず、生きる、死ぬということを超えた心の状態を目指す。武道にはそういうところがありますよね。一瞬の中に生死を超えた永遠のものがあって、その境地を悟ることが武士の道である。こういう考えは浄土教にもあるし、禅にもあります。禅は一瞬の中の無常を超えたものに心を向けるというか、そういうものになりきろうとする感じですね。

――無常という考え方は日本独自のものですか。

これは世界中にあると思うんです。死を意識することで生きていることを愛おしむ。中国でいえば、漢詩の世界は死を意識して今を楽しむみたいな。これは仏教よりも道教に近いですね。李白なんかはそれで酒を飲む。

こういうのはイスラムの世界にもあって、オマル・ハイヤームというイランの詩人に『ルバイヤート』という詩集があって、これは無常を歌っています。今、われわれは人生の楽しみを味わっているけれども、これは結局短いものである。だからああしろ、こうしろということではないんだけれども、それを思いながら今を大事にするということです。現代でも「オマル・ハイヤーム」とか「ルバイヤート」っていう名前が付いた飲み屋やレストラン、あるいはホテルがあります。そこでワインを飲むと、実に一生をはかなみながら今の時間を楽しむことができます(笑)

旧約聖書には『伝道の書』というのがあって、今は『コヘレトの書』と訳されてますけれども、これも実は人間の生のはかなさ、頼りなさを歌っている。『ルバイヤート』も『伝道の書』も一神教の神と矛盾しない。神は永遠のものだけど人間は、はかない。ですから、永遠のものとはかないものという対比は世界中の文化にあると思います。

――神は移り変わらない絶対的なもので、対する私たち人間ははかなく、常に移り変わる。

それは英語で言うと「モータル」という言葉ですね。死にゆくもの、死すべきもの。これは植物も動物も人間も死すべきものであり、時間の流れの中で限定的な存在である。それに対して「イモータル」はそういうはかなさを超えた、永遠のもの、確かなもの。人間はどこかでそういうものを求めてもいる。

――イモータルなものを。

それは神であったり、あるいは名誉の死を通してそこに通じるということもあると思うんです。