6世紀以来、キリスト教会は聖堂装飾を布教の媒体として活用するために、その図像と様式を厳格に制限してきました。地域や時代、作者によってイエスや彼のエピソードの表現がまちまちだと、聖堂を訪れる信者たちを混乱させてしまうからです。

13世紀にフィレンツェで誕生した新興富裕層(ブルジョワジー)は、聖堂装飾に積極的に関わるなかで、今までにはない新しい表現を芸術家に求め始めます。そして個人のアイデアや技術、手法が尊重されるようになり、作品中や文書に芸術家の名前がきちんと記録されるようになっていくのです。

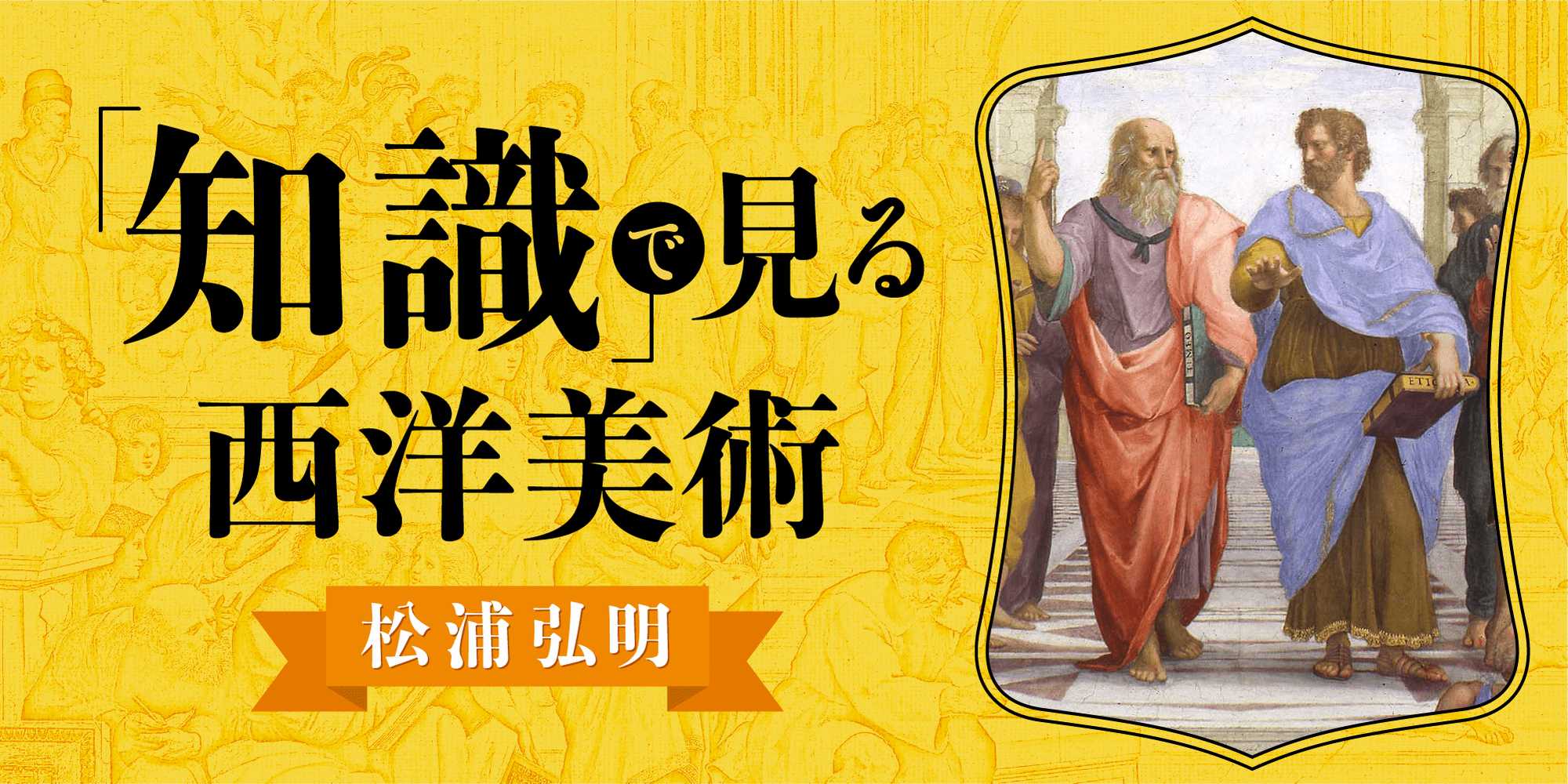

前回のコラムでも取り上げたコッポ・ディ・マルコヴァルドが、記録に残る最も古いフィレンツェの画家と言っていいでしょう。彼に帰せられるオルヴィエートの聖母子像[図1]には、人としての自然な動きや親子関係が感じ取れる描写、および奥行感のある空間表現といった、それ以前の祭壇画には見られない特徴が見いだせます。それはフィレンツェの人々が、より人間らしい聖人像を求めるようになってきたことを意味しているのです。

チマブーエの祭壇画

1270年代から90年代にかけて、フィレンツェを中心にアッシジやアレッツォで活躍した画家チマブーエは、大規模な壁画や十字架像、聖母子像で知られていますが、彼の署名は作品中には残されていません。その活動内容は主にヴァザーリの『美術家列伝』(1550年)に記されているのです。

かつてピサのサン・フランチェスコ聖堂に祭壇画として飾られていた聖母子像(1280年頃)[図2]もそのひとつです。

コッポの祭壇画[図1]と比べると、聖母ははるかに強い彫像性を備えています。それは頭や肩、腕、脚がマントに包まれているにもかかわらず、色調を変化させることで、そのような体の部位の形態を明確に感じさせてくれるからです。片足を上げて幼児を支える聖母の動的なポーズはコッポと共通しますが、より自然に見せるために玉座の足台を2段にし、左右の足を異なる段の上に置いています。これはチマブーエ以前の聖母子像には見られない独自の工夫です。

玉座の背もたれの背後に天使を置くことで空間に奥行を与えようとする手法も、コッポに通じますが、チマブーエは天使の数を6人に増やし、それらを重ね合わせて描くことでより明確な奥行感を画面に与えようとしています。玉座そのものの形も、座部や足台の側面を提示し、聖母子を包み込むような箱型にしています。チマブーエがコッポの工夫を取り入れながら、それをより写実的な表現にしようとしていることは明らかです。

チマブーエの改変

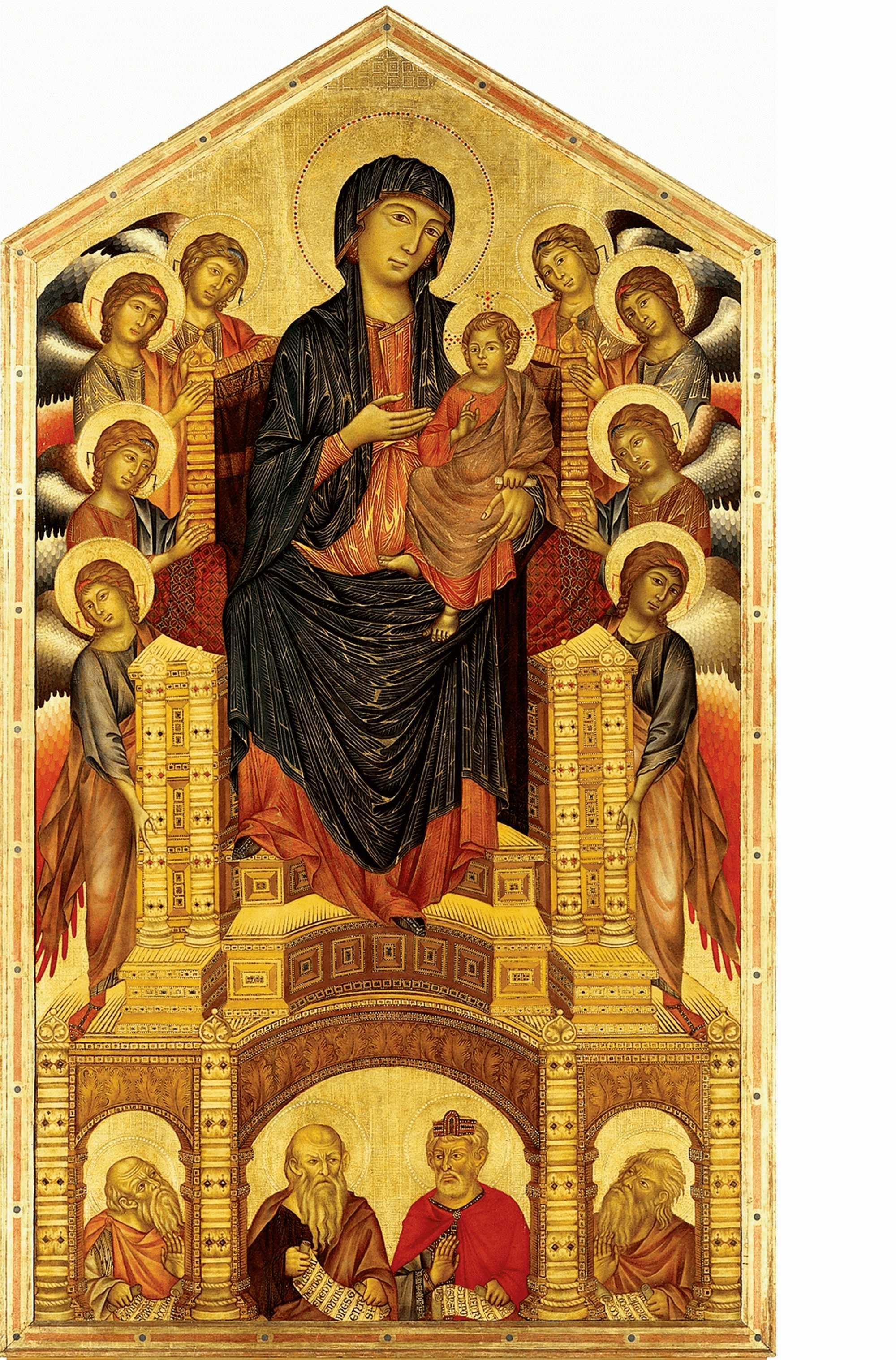

このピサの祭壇画から10年ほど後に、チマブーエはフィレンツェのサンタ・トリニタ聖堂に設置するために、再び玉座の聖母子像(1290年頃)[図3]を制作します。

聖母はコッポの像同様、衣に金線が多用されているため、ピサの祭壇画と比べると彫像性は弱くなっていますが、イエスや天使を見ると、依然として像をしっかりと肉付けしようとしていることがわかります。

大きく変わったのは玉座の形です。ピサでは側面を見せることで立体感を演出していましたが、それは玉座を左斜めから見ていることになり、人物像を見る視点とずれています。画家はこのことを修正し、玉座も聖母子同様、正面観で表し、左右の両側面を背もたれから前方へ突き出すように描いたのです。

同様に天使たちの配置にも、明確な変更が見て取れます。ピサの祭壇画で左側に置かれた3人の天使は、いずれも左肩を玉座の背もたれの背後に隠しつつ、右手を柱に添えているため、上に積み上がっていくように見えます[図4]。一方、フィレンツェの同位置の天使は、一番下の天使は玉座の側面よりも前に右手を差し出し、最上部の天使は背もたれの後ろに立っているので、手前から後方への奥行が明確に感じ取れるようになっています[図5]。

[図5][図3]の細部(右)

サンタ・トリニタ聖堂の祭壇画ではピサの祭壇画以上に、より合理的な表現が試みられているのです。

聖母像における人間性の復活

14世紀初頭に刊行された『神曲』の煉獄篇第11歌において、ダンテは以下のように述べています。

ああ、人の力の栄えは空しいものだ。次に衰えた世が続くなら話は別だが、さもなければ 梢が緑である時はほんのわずかの間だ。チマブーエは絵画界で王座を占めたと思っていたが、いまではジョットが名声を獲た。ために前者の影は薄れてしまった。(平川祐弘訳)

チマブーエの祭壇画[図3]がサンタ・トリニタ聖堂に設置された時、人々は人間らしく自然に表された聖母の姿や、統一の視点に基づいて構成された空間表現に、たいそう驚いたことでしょう。ですがそこからわずか400メートルほどのところにあるオニサンティ聖堂でジョットの聖母子像[図6]が公開された時、誰もがその斬新さに愕然としたに違いありません。

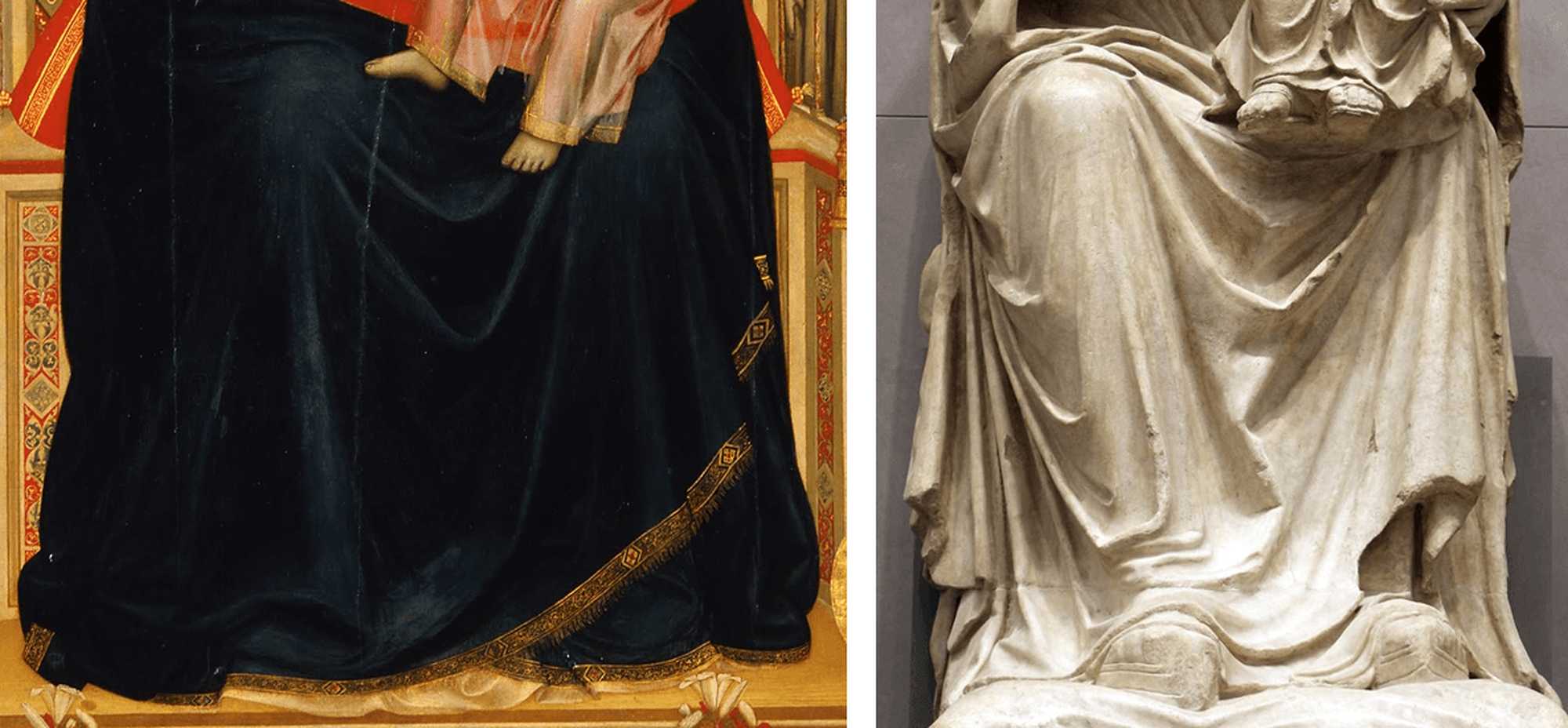

聖母マリアはチマブーエの同像と比べてはるかに強い彫像性を備えていますが、そこには同時代の彫刻家、アルノルフォ・ディ・カンビオからの影響が見て取れます[図7, 8, 9]。彼は自身が設計するフィレンツェ大聖堂のファサードに設置しようと、1300年頃、玉座の聖母子像を制作しました。

[図8][図6]の細部(中)

[図9]アルノルフォ・ディ・カンビオ 《玉座の聖母子》 1300年頃 フィレンツェ大聖堂付属美術館(右)

キリスト教では原則、神の像を造って聖堂でそれを礼拝することを禁じています。この「偶像崇拝の禁止」から、ローマ帝国でキリスト教を国教化した392年以降、聖人の丸彫の彫像はほとんど造られなくなりました。その後、11世紀末頃からフランスでは聖堂の外壁に大規模な浮彫が施されるようになり、それが徐々に壁面から自立して丸彫の彫像へと移行していくのです(第24~25回コラム参照)。それは教会側の彫像に対する考え方が変わっていったということを示しています。

聖堂の外壁を彫像で装飾していく手法は、フランスからイタリアへと伝搬し、アルノルフォ・ディ・カンビオによるフィレンツェ大聖堂のファサード装飾もその一環と見て良いでしょう。彼の制作した聖母子像はほぼ丸彫と言ってよく、身体が細く引き伸ばされることもなく、より自然なプロポーションになっています。

ジョットがチマブーエ以上に人間らしい聖母像を描こうとした際に、アルノルフォの彫像はとても良い手本になったはずです。とりわけ聖母の膝が手前に突出して見えるような表現は、脚の間に施された衣の襞の形も含めて、アルノルフォの聖母像に由来しているように思われます[図10, 11]。

[図11][図9]の細部(右)

ですがこの画家は単に像に立体感を与えようとしただけではありません。オニサンティ聖堂の聖母には胸の膨らみが明示され、唇は赤く、頬はほんのりピンク色に染まっています[図12]。

こうした生き生きとした女性らしさは、中世の聖母像にはまったくと言っていいほど感じられなかった要素です。聖母に限らずここに配された聖人や天使はいずれも、現実に生きる人間を想起させるように表されているのです。

現実空間を感じさせるための工夫

一方、空間表現に目を向けてみると、チマブーエのトリニタ聖堂の祭壇画同様、玉座を聖母子像と同じ視点で描こうとしていることがわかります。

ですが玉座の形態そのものは大きく変更されています。鋭角三角形の切妻屋根、天を突き刺すような尖塔、大きな開放部を備えた側面、細密なコスマーティ装飾と、ジョットの描く玉座は、コッポやチマブーエの木製の玉座とは明らかに異なっています。ここには最先端のゴシック建築様式が採用されているのです。おそらくジョットは、ローマのサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ聖堂やサンタ・チェチリア・イン・トラステーヴェレ聖堂のためにアルノフォ・ディ・カンビオが設計したチボリウム(天蓋)[図13]を手本としたのでしょう。

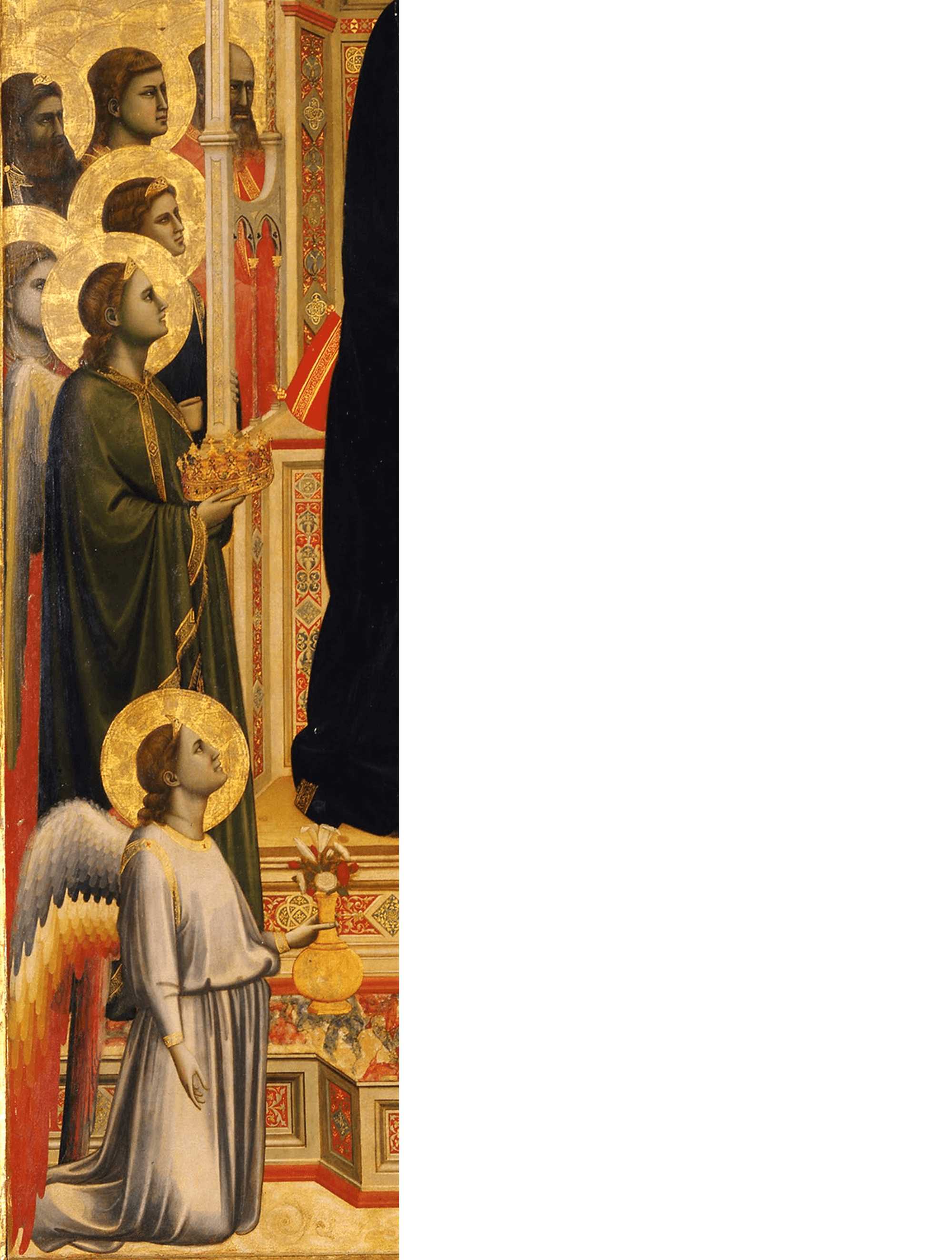

また玉座を取り囲む天使や預言者の配置にも変化が見て取れます。これらの像をジョットは全部で14人描いていますが、そのうちの2人を聖母の手前に置き、花を生けた花瓶を持たせています。彼らのような脇役を主役の手前に配して、画面に奥行を創り出す手法はその後の絵画作品で頻繁に採用されるようになりますが、それはジョットから始まるのです。

彼らの背後には天使と預言者が3列に並べられています[図14]。

このように玉座の左側に限定して見ると、イエスへの捧げものを持つ前列の天使はほとんど輪郭線が切り取られていないのに対して、その後ろの2人の天使は顔の一部しか見ることができません。一方、最後列の3人は頭部全体を確認できますが、そこには天使の左右に有髭(ゆうぜん)の預言者が置かれています。チマブーエの聖母子像[図3]でも旧約聖書の預言者は登場していましたが、彼らはキリスト教のヒエラルキーに従って、玉座の足台の下に配されていました。ジョットはこの不自然な表現を修正して、より合理的な位置を彼らに用意したのです。そしてこれらの脇役たちを後列に行くに従ってひとりずつ人数を増やしていき、中央から外側に向けて頭の位置を下げていくことで、グループ全体を半円形にしています。このことによって、彼らが聖母子を実際に取り囲んでいるように見せることに成功しました。

この祭壇画がオニサンティ聖堂[図15]に設置された時、当時のフィレンツェの人々は、まるでイエスやマリアが自分たちの時代にタイムスリップして現れたかのように感じたのではないでしょうか。こうしたイリュージョニスティックな表現は、その後のルネサンス絵画の基本軸となっていくのです。

700年以上続いてきた中世の聖母子像の型を完全に打ち壊すきわめて革新的な祭壇画をジョットは制作したわけですが、前掲のダンテの言葉はそれが同時代のフィレンツェの人々にしっかりと受け入れられていたことを示しています。現代において「前衛的(アヴァンギャルド)」と称される芸術作品は大衆にとってしばしば難解で、一般社会と隔離しているように見えます。しかし、同時代の人々に理解されない作品は果たして「コンテンポラリー・アート」と呼べるのでしょうか。ジョットの聖母子像を前にすると、現代における美術の在り方そのものを問い直したくなります。